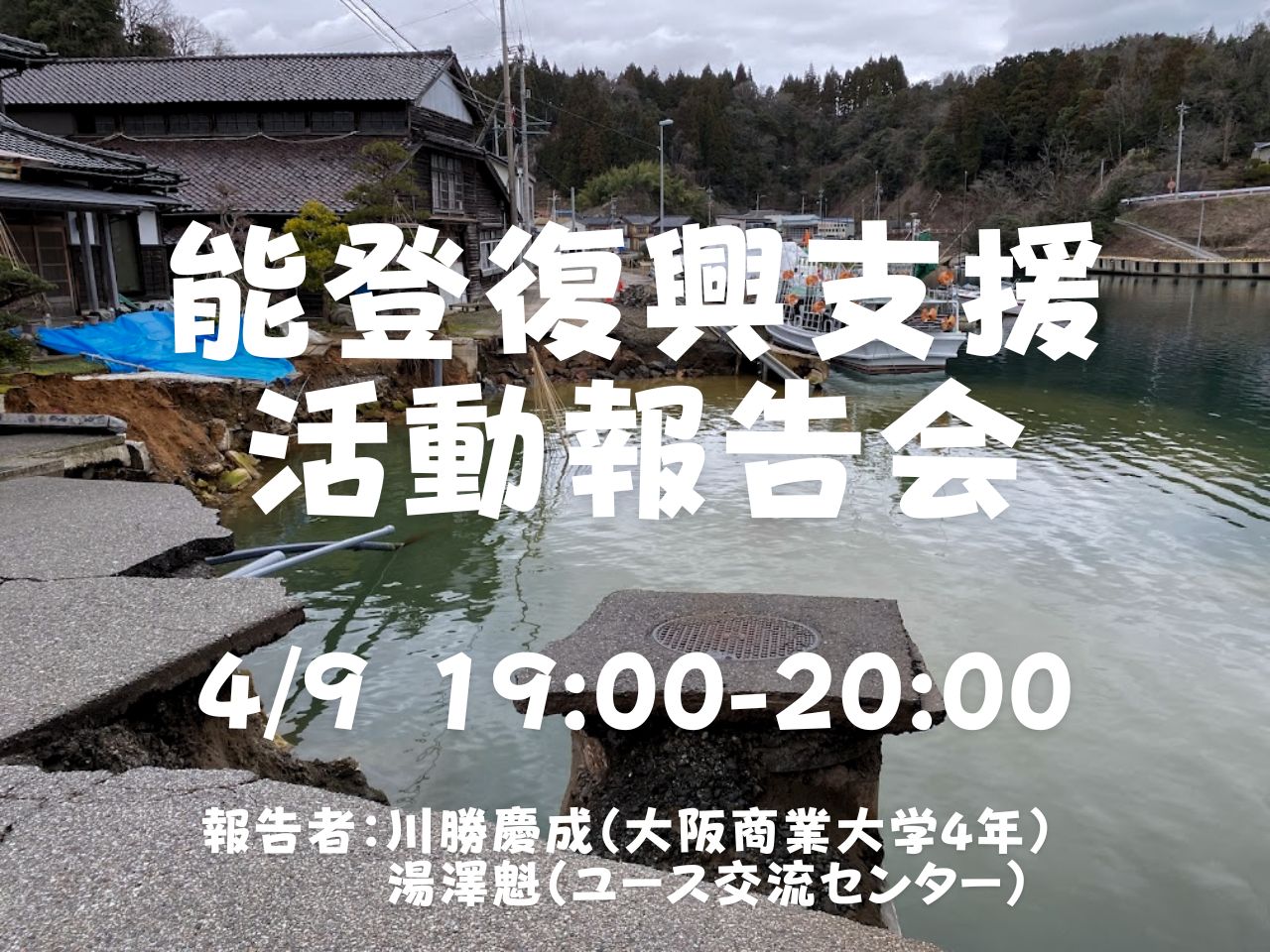

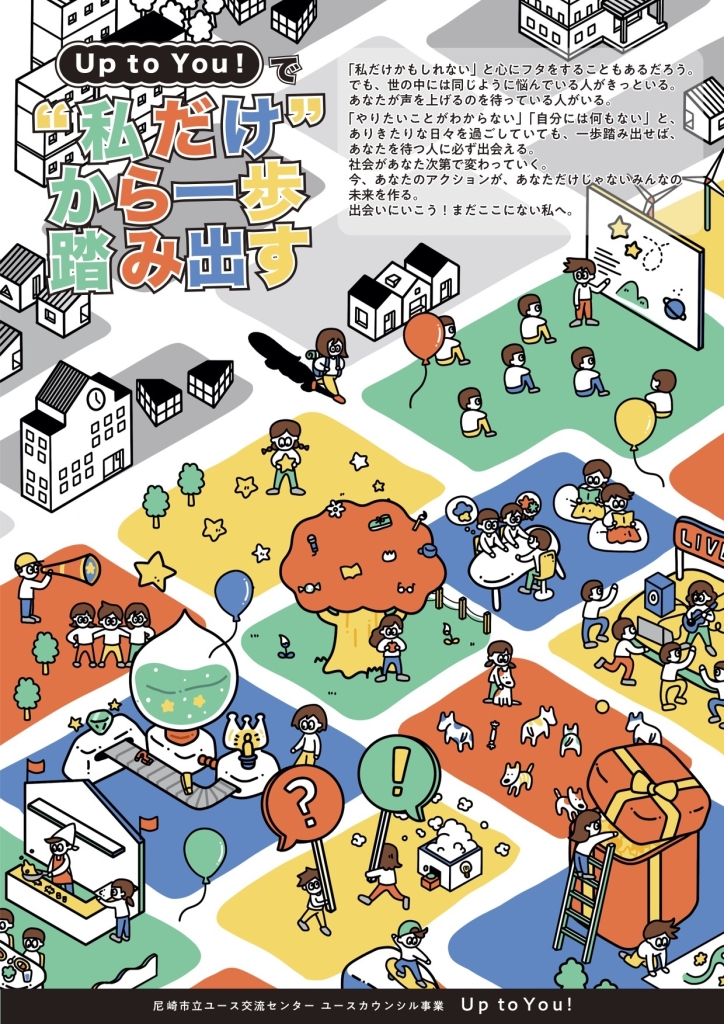

【実施報告】能登復興支援活動報告会 4/9

職員のかいです。

4月9日火曜日の夜、「能登支援活動報告会」を開催しました。2,3月に能登半島での復興支援活動に従事した、わたくし湯澤と、ユース利用者の川勝さんが、現地での体験や出会い、自らの学びについて語りました。

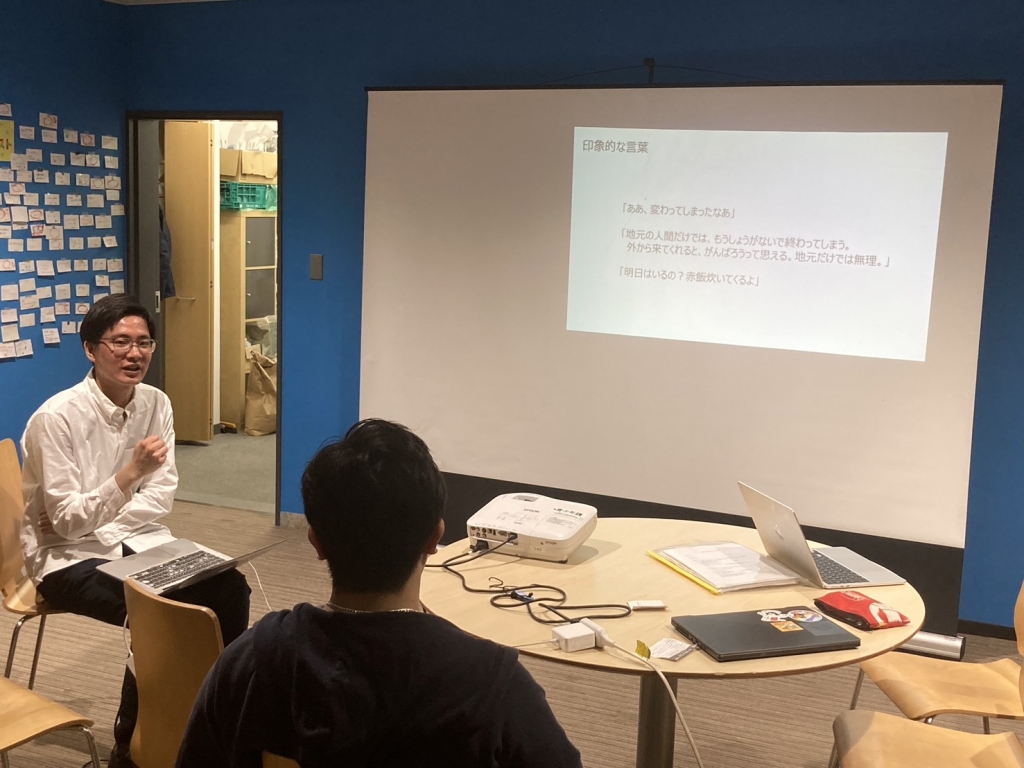

まず湯澤から

・能登の被災状況と現在の様子

・平成19年の能登地震について

・能登の里海里山(産業と暮らし・文化が密接に結びついている)

・民間による民間支援の重要性

といった基本情報を共有した上で、湯澤・川勝さんそれぞれが行った活動について写真とともに紹介しました。

湯澤が従事したのは、最盛期だった牡蠣の出荷準備(殻剥き)・能登6次化商品の出荷準備(ラベル貼り等)・物資の運搬でした。水道などのライフラインが未復旧の場所も残っていましたが、生活再建と並行して生業の復旧がなされ始めた時期にあたりました。

川勝さんが従事したのは、復興支援に関わる方向け宿泊施設の整備でした。震災当時から空き家になっていた一軒家をボランティアさんや関係者が宿泊できるよう、地震でぐちゃぐちゃになった衣類や家具などを片付け、清掃しました。川勝さんが最も印象に残ったのは、地元のまちづくり会社の社長さんや会長さんの、ふるさとへの誇りと、それを絶やさないよう尽力されてきた生き様だったそうです。

また、自ら勇気を出して一歩踏み出してみること、自らのやりたいことやなりたい姿を口に出すことの大切さを学んだそうです。川勝さんが公共に関わる仕事やまちづくりに関心があることを口に出したことで、能登の復興の最前線に立つ方々から貴重なお話を伺えたり、人を紹介してもらえたり、自分のことを覚えてもらえたりしたとのことでした。最後に、湯澤から、地元の方の「(震災で変わった景色を見ながら)高齢者も多く、地元の人間だけでは、もうしかたがないって諦めてしまう。外から来てくれる若者がいたら、がんばろうって思える。エネルギーが湧いてくる。」という言葉が印象に残ったことを伝えました。あまり構えず、まずは能登に足を運んでほしいと思います。

令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、被害に遭われた方々とそのご家族に対しまして、謹んでお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。

参加人数:9人

-150x150.png)